***

1922年、グラナダにおいて、ガルシア・ロルカとマヌエル・デ・ファリャの主催により、伝説的イベント「カンテホンド・コンクール」が開催された。

このイベントに、公式ギタープレイヤーとして(おそらく全ての出場シンガーの伴奏者として)参加したのが、ロルカの名著「カンテホンドの構築理論」のなかで絶賛され、また、フラメンコに対して好意的見解を持っていなかったかのクラシックギター界最大の巨匠でセゴビアをして、“きわめてクリアーな音色、素晴らしい情感と表現力“と言わしめた、ニーニョ・デ・ウエルバ(後年‘マノーロ・デ・ウエルバ’と改名)である。

ニーニョは、1922年、アンダルシアのウエルバ地方、リオティントという土地で生まれ、クラシックとフラメンコの両方をきわめて高い水準でプレイし、そのテクニックと表現力はまさに唯一無比であったが、1976年の天逝に至るまで、いくつかのソロ音源を残した以外は、生涯を通して「伴奏プレイヤー」に徹した、誰よりもアンダルシア文化の根幹を成す”深い歌(カンテホンド)“を理解していた人物。

上記のビデオは、ニーニョ(マノーロ)・デ・ウエルバに敬意を表し、ロルカ・ファリャ・ニーニョによる伝説のイベントをエンターテインメント化した3部構成組曲「カンテホンド・コンクール(グラナダ1922)」の冒頭曲、「サンブラ・グラナディーナ」のライヴパフォーマンス。

サンブラは、フラメンコに取り込まれたアラブ起源の舞曲で、僕がとても好むリズムで、これ以外にも僕は、数曲のオリジナル・サンブラを作曲している。

***

そして組曲二曲目は、「ガルシア・ロルカに捧げる哀歌≪ニーニョ・デ・ウエルバの祈り≫」とタイトルした、三拍子と四拍子の混合リズムによるナンバー。

1936年8月、常軌を逸したフランコ独裁政権によってロルカが銃殺処刑されたとき、ニーニョが受けたショックの大きさは計り知れない。

これは、ロルカの悲報を聞き、悲しみのなかで、ひとり夜更けにギターを奏でるニーニョの姿を描いたギターソロ。

ビデオでは、オリジナルの短いトレモロによるソロを、冒頭においてプレイしているが、これは実際のステージでは、バッハの名曲「サラバンド(無伴奏チェロ組曲第5番)に置き換え、さらにドラマティックな演出をとる。

この曲は、今秋11月9日に、日本を代表する童話作家浜田広介(はまだひろすけ)さんの記念館(山形県高畠)において行われるリサイタルで、ひろすけさんのご次男であった音楽評論家濱田滋郎(はまだじろう)さんへの万感の思いを込めて初演する予定。

***

傑出した音楽性とテクニックを持ちながら、ニーニョ・デ・ウエルバが残した音源は数少ない。

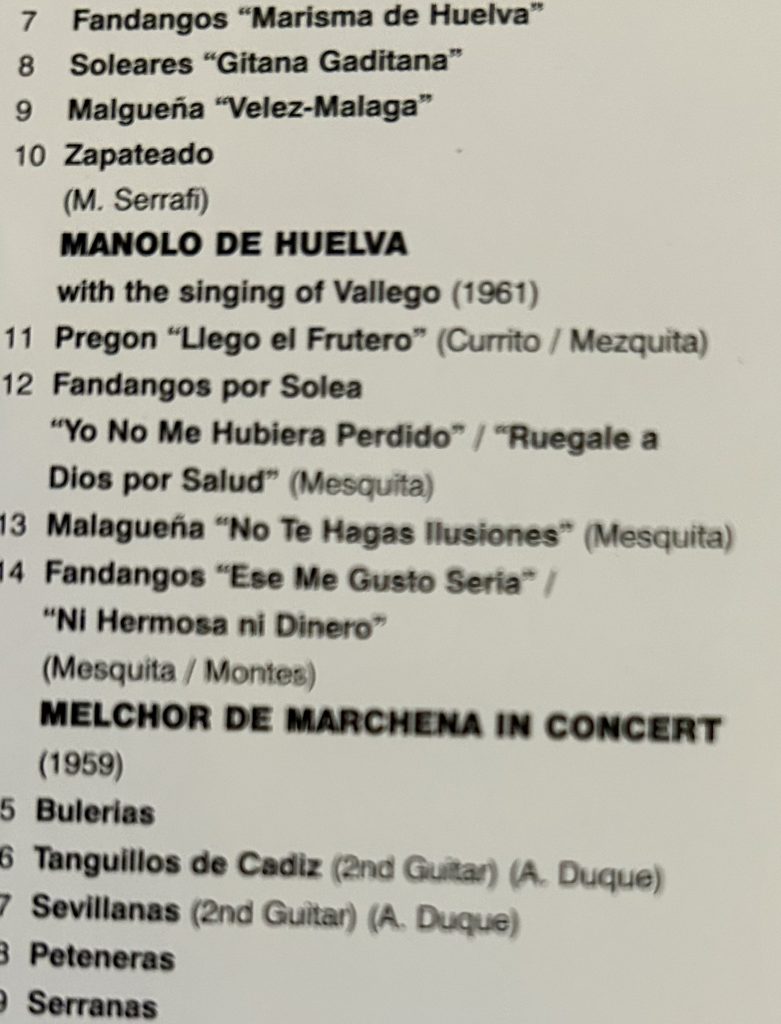

これは先日、ようやくオンラインで一枚だけ見つけ、ロスアンジェルスの中古レコード業者から取り寄せた、4曲のニーニョのプレイを堪能できる貴重なオムニバスCDアルバム。

他に、サビーカス、ニーニョ・リカルド、そしてメルチョール・デ・マルチェーナといった名手たちのソロ演奏がおさめられているが、四人中ただひとり収録曲全てが歌手の伴奏であるにも関わらず、ニーニョ・デ・ウエルバのプレイを聴いていると、他の3名の奏者たちの(コマーシャルな)演奏が明らかにかすんでくる。

(ただ、メルチョール・デ・マルチェーナというプレイヤーは、いいなと思った)

フラメンコを、”カンテホンドの退化“と手厳しく酷評したガルシア・ロルカは、迷うことなく、ニーニョ・デ・ウエルバのプレイに「カンテホンド」の真髄を見出していたのだろう。

それから特筆すべきは、ニーニョの伴奏で歌っているマヌエル・バジェーホというカンタオール(フラメンコシンガー)の凄さ。

こういった傑出したシンガーは、曲の心臓部分で、決して音程を外すことなく「平均律に存在しない音」を解き放つことができる。

この、楽譜に表記できない「暗黒の」サウンドこそが、アラブやインドにおける原始の時代を起源とするカンテホンドの真骨頂といって間違いない。

譜面に表記できない「暗黒」を、最も理解していたのはバッハだ。

そうでなければ「平均律」をあのようなかたちで世に残せるわけがない。

彼のクリエイションによる無伴奏ヴァイオリンやチェロのための曲集は、まさに譜面に書き表すことのできない、遥か時空と国境を超えた古代、そして宇宙のエモーションが、この音楽の超人によって目で読めることが可能となった、「吃音(きつおん)による、音楽における最も重要な、奇跡の暗黒世界」に他ならない。

僕がなぜバッハの無伴奏曲を好んで選び、そこからインプロヴィゼーションナンバーを作る理由はそこにある。

と言うより、僕自身、ガルシア・ロルカの言葉によってそれに、“ああ!そうだったのか!”と、ようやく気がついたと言い換えるべきだろう。

彼の名著「カンテホンドの構築理論」は、今後の僕にとってかたときも手離すことのできない、文字通り「バイブル」となる。

濱田滋郎さんは僕にとって、そういう会話ができる唯一の人物だった…

ディスクの受け皿の下にある、何とも言いようのなく淡い、それでいて動いているようなグラフィックデザインのギターが美しい、珠玉のようなCDだ。

ライナーノーツにある、ニーニョ・デ・ウエルバの紹介文。

フラメンコに好意的でなかったセゴビアが、その音色、情感、そして表現力を絶賛したことや、どんな歌手たちよりも「アンダルシアの歌」を理解していたことなどが記されている。

僕は子供のころ、マニタス・デ・プラタという南フランスのジプシー・ギタープレイヤーが、そのファミリーとともにプレイした「ローヌ川の小石」というナンバーを聴いて感激したが、マニタスは、ニーニョのプレイに多大なるインスピレーションを受けていたことが、このCDアルバムで明らかになった。

最近のフラメンコを聴くと、真の「カンテホンド」は、決してスペインではなく、南フランスや、さらに南のアルゼンチンのユパンキらによって受け継がれていたのがよくわかる。

ロルカも指摘したように、「カンテホンド」と「フラメンコ」を結びつけるのは大きな誤解であり、危険なことだ。

温故知新… 偉大なる先人たちから学ぶことはまだまだ尽きない。

これからの僕の10年は、「Cante Jondo Neoyorquino (ニューヨークの深い歌」の完成に全てを傾けることになる。