たまには仕事以外の話題です。

摂氏マイナス11度の朝を迎えた今日のニューヨーク。昼はこのところすっかりサボり気味であったフェンシングでまる3時間たっぷり汗を流し、そして夜は、ここ何年かの私のニューヨーク公演にすべて皆勤賞の大サポーター、Kiyoyaさんのご招待で、NBAバスケットボールのニューヨーク・ニックスの本拠地マディソン・スクエア・ガーデンの特別室「クラブ・スイート」にて、ニックスvs.スーパースター、ドゥエイン・ウエイド、シャキール・オニール擁するマイアミ・ヒートのゲームを観戦しました。

スイートではビュッフェ・スタイルで食べ放題飲み放題。さらにラウンジには、引退した元ニックスのスーパースター、ジョン・スタークスがホストをつとめて気軽にサインや写真撮影に応じるというサーヴィスぶり。

酷寒のニューヨークで、心身ともにストレッチできた貴重な一日でした。

(マディソン・スクエア・ガーデンのクラブ・スイートにて)

続きを読む アスリートなニューヨークの一日 →

2007年から私のコンサートプログラムにおいて、他の南米フォルクローレ音楽とともにプログラムを飾ることになるのが、ブラジルが生んだ大作曲家、エイトル・ヴィラ=ロボスのギター作品です。

ヴィラ-ロボスは、故郷の美しい海や大地の調べに対し最大の愛を捧げつつ、それらを敢然と芸術的レヴェルへと昇華させ、さらに彼自身生涯傾倒してやまなかったJ.S.バッハの音楽との融合を大胆に試みた末に至高のオリジナル・アートを完成させた、まさに20世紀の芸術音楽の世界に文字通り南米の熱い新風を吹き込んだ偉大なる作曲家です。

その膨大な作品のなかにいたっては手がけたギター曲は決して多いとはいえませんが、それまでソルやタレガといったスペインのギター・ジャイアンツが築き上げてきたヨーロッパの格調高い調べに、さらに新時代を思わせる革新的な奏法と魅惑的なサウンド・コーディネーションを与え、その結果、現代ギター音楽の最高のレパートリーの数々を作り上げた功績は、たとえもし彼がギター音楽だけの作曲家だったとしても、それは最大の賛辞に値する大芸術家です。

(エイトル・ヴィラ-ロボス 1887-1959)

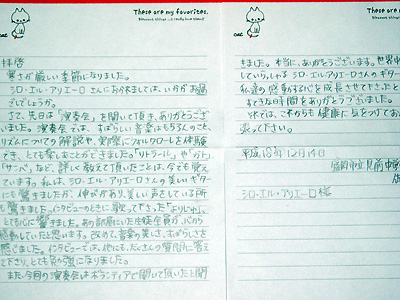

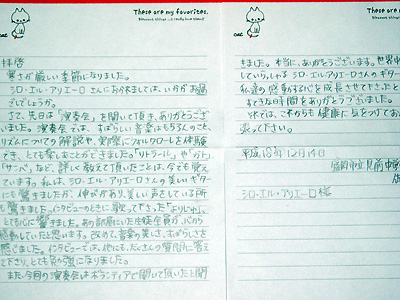

昨年の12月に、盛岡市立見前(みるまえ)中学校で行ったコンサートはたいへん思い出に残るものでしたが、その後、同校生徒会長である佐藤保乃香さんが嬉しいお手紙をくださいました。

続きを読む 見前中学校からの嬉しい手紙 →

あまりコンサートでは演奏しないものの、私自身日々研鑽を重ねているのがJ.S.バッハの音楽です。

残念ながら、バッハはギターのためにオリジナル曲を一曲も書きませんでしたが、無伴奏ヴァイオリンやチェロ、そしてリュートをはじめとした多くの器楽曲に、19世紀以降優れたギターソロ用アレンジが施され、結果、曲によっては原曲を凌ぐ深い内容となっているものも少なくありません。

私にとってバッハの音楽とは、そのほとんどがまれにみる厳格なリズム形式で支配されているにもかかわらず、そこから解き放たれる個々の音色は、まさに変幻自在に姿を変え時空を超え、幻想の深い森を走り抜け、天空を駆けめぐったかと思えば次の瞬間には急降下して海底を彷徨うあたかも一頭のペガサスを駆った旅のようなもの。

彼の音楽を弾くとき私達は、楽器という素晴らしい交信手段をとおして過去との対話ををすることがかなえられ、さらにはそこから溢れ出る美の極致ともいえる無限のエネルギーを吸収し、ついにはこの人類の至宝ともいうべき遺産をわかちあえることを喜ぶだけではなく、バッハという偉大なる巨人と同じ世界に生まれることができたことさえも誇りに思わずにはいられないのです。

(写真 ギターにアレンジされたバッハの傑作曲のひとつであり、私の愛奏曲中の愛奏曲、無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第一番ロ短調のなかの「サラバンド」、およびその変奏「ドゥーブル」の楽譜。ギターで弾く際もオリジナルと同じキーで演奏されるため、なんだかバッハをぐっと身近に感じられます。)

続きを読む バッハへの限りなき想い →

私の新作ギター・アンサンブル・ナンバー、「ダヒュ」をイメージした人形を、岩手県の北部、二戸(にのへ)郡の奥中山にある、ひつじ工房アドナイ・エレ(電話0195-35-3931)のみなさんが作ってくださいました。

彼女たちは、敷地内で放牧している羊の毛を刈り、それらを草木染めで彩った、100パーセントナチュラルな美しい製品をたくさん作っています。

写真は、セルティック・クロス(ケルトの十字架)を抱いた、なんとも愛らしいダヒュ。

続きを読む アドナイ・エレと羊めー館 →

アンダルシアのレモンと、イタリアの濃厚なハチミツに、アタウアルパ・ユパンキの魂が溶け合う、静寂のグロリエータ(四阿)「カンテホンド・イベロアメリカーノ」の音楽世界