***

Mi entrevista con un programa especial de la cadena de TV en Hiroshima, Japón. Hablo de Yupanqui, e mi primer encuentro con la música folclórica argentina.

My interview with the special program of the TV network in Hiroshima, Japan.

広島市におけるテレビ・インタビュー番組のパート1。

ユパンキ、アルゼンチン・フォルクローレ、そして「ヒロシマ」との出会いについて語っている。

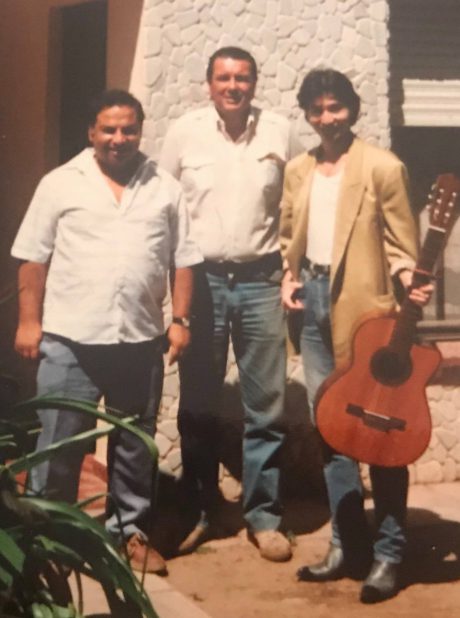

ニューヨークに渡って以来、自分はレストランでウエイターやコック、そしてトラックの運転手などをしながら日銭を稼ぎ、スラム街のラテン系バーやレストランで演奏していたのが、1992年あたりから「ヒロシマ:忘れえぬ町」のおかげで急に音楽の仕事が増えて収入が増え、ちょっと気を抜いて太ってしまった。このようなナリで日本に演奏に行ったことをとても恥じている。

アーティストはつねに飢えていなければダメだ。

***

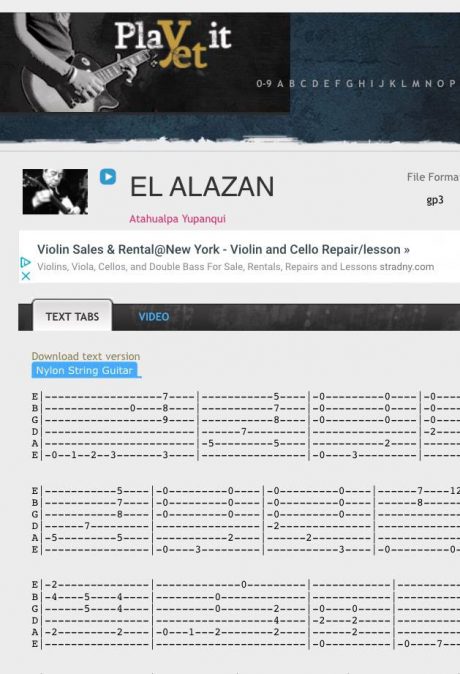

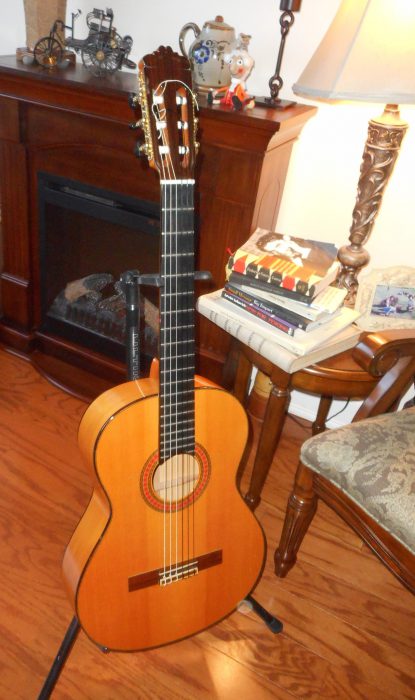

Junto a una hermosa guitarra de Gregorio Cabral, canto un fragmento de “El Alazán,” durante mi entrevista.

My live interpretation (fragment) of “El Alazán(The Sorrel Horse),” during my interview.

パート2。

自分の運命を変えたユパンキの名曲、「栗毛の馬」のさわり部分を披露。

***

Una entrevista con la cadena de TV argentina (fue grabado en NY.) Por supuesto que mi castellano no es perfecto… Mas lo hablo con el “ritmo” igual como de tocar mi música. Para mi ‘castellano’ es un idioma más bello y más rítmico en el mundo.

An interview with Argentine TV network (filmed in NYC,) talking about Yupanqui, his music, and my future.

数年後、アルゼンチンのテレビとのインタビュー(ニューヨークにて収録)。

もちろん自分のスペイン語は完全ではない。が、(音楽を奏でるように)”リズム”とともに話している。自分は、リズムの感じられないものは覚えることができないが、一度リズムを感じると、どんなことでもすぐ身体が反応する。

スペイン語は自分にとって、最もリズムに満ちた、世界で一番美しい言語だ。

“ユパンキの音楽は、13歳のときに日本のラジオ番組で「栗毛の馬」を聴いたのが最初だった。正直言って、その時自分に何が起きたのかわからない。それは”天空の音楽”だった。誰もユパンキになることも凌ぐこともできないし、自分もそのようなつもりはない。アメリカでは残念ながらユパンキの名は殆ど知られていない。だからここでやる以上、自分の音楽が先に立つべきなんだ。大竹史朗(シロ・エル・アリエーロ)の音楽はなかなかいいが、誰の影響を受けているんだ?アタウアルパ・ユパンキだよ。へえ!じゃあユパンキってやつは素晴らしいんだな!っていうような具合にね。”

このインタビューのなかで、「なぜ”牛追い(アリエーロ)”と名乗るのか?」という質問があるが、自分はこれに対し、1994年にアルゼンチンのユパンキの墓を訪れたとき、”お前は牛追いのようにギターを弾いて歩いてゆけ”という声を聞いて、その名を芸名とするに至ったというエピソードは語らず、ただ、「この名曲が好きだから。理由はそれだけだ。」と、なんのためらいもなくサラッと話している。

これについては、自分もこのインタビューを久しぶりに観てちょっと驚いたのだが、おそらくこの時期あたりから、ただユパンキの音楽ばかりを前面に出してコンサートをするのではなく、あくまでもこれからは自分の音楽が中心で、ユパンキのものはチェンジアップとして演奏するくらいでなくては、本物のユパンキアーノ(ユパンキ野郎)とはいえないだろうという気持ちが強く出始めているように思える。