🎶🎶🎶🎶🎶🎶

11/6の羽田着から約二週間に渡る、まさに政治家にでもなったかのようなハードスケジュール公式日程を全て無事終え、本日11/20、ニューヨークに戻りました。

たくさんの応援者のみなさまに囲まれ、本当に素晴らしい滞在でした。

ツアーの詳細は、おって徐々にアップデートいたします。

🎶🎶🎶🎶🎶🎶

11/6の羽田着から約二週間に渡る、まさに政治家にでもなったかのようなハードスケジュール公式日程を全て無事終え、本日11/20、ニューヨークに戻りました。

たくさんの応援者のみなさまに囲まれ、本当に素晴らしい滞在でした。

ツアーの詳細は、おって徐々にアップデートいたします。

Justo tres días antes que viajarme.¡Te veo en Japón❣️

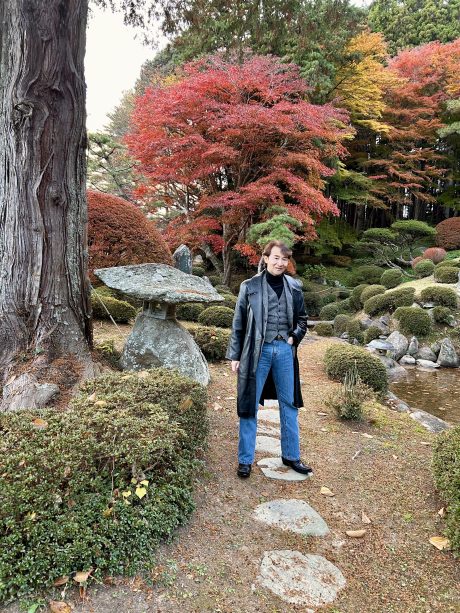

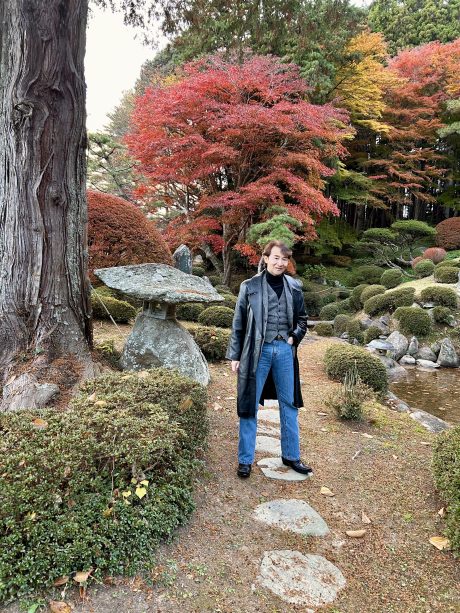

3日後、水曜日に日本に出立します。今回は、9日間で5か所6パフォーマンスという、キャリア始まって以来のタイト日程ですが、おかげさまでベストコンディション。皆さまにお目にかかれることを楽しみにしています❣️

Agradezco profundamente a las personas que han reservado a mis todas funciones en Japón en noviembre. Muchas gracias❣️

ハッピーハロウィーン🎃🧟♀️👻❣️❤️❣️❤️❣️

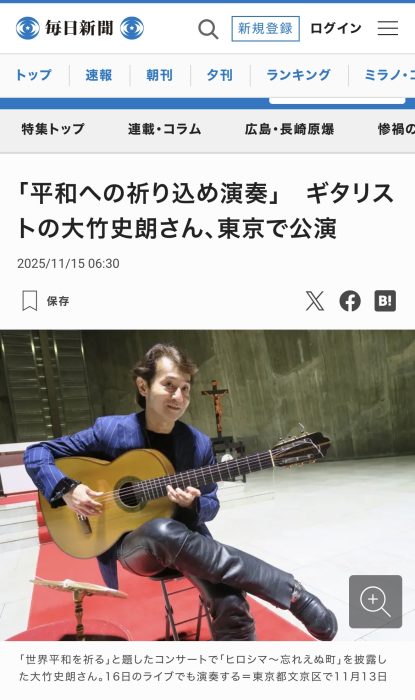

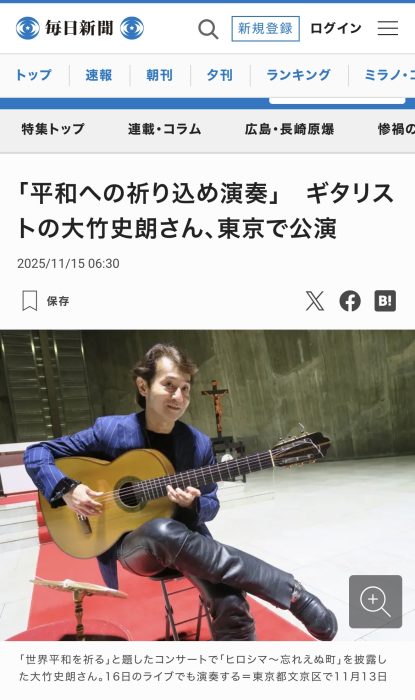

11月の日本への演奏旅行、すでに13日の東京カテドラル星マリア大聖堂リサイタルと、16日の六本木キーストーンクラブ東京ライヴの二公演ともご予約いただいているお客さまがおられ、僕は心から感謝しています。

また、東京のみならず、山形高畠の浜田広介記念館二公演(11/9)にまで来てくださるお客さまもおられ、感謝にたえません。

今回プレイするレパートリーは、すべてにおいて僕のこれまで積み重ねてきた「総結集」。

コンサート会場でお目にかかれることを楽しみにしています❣️

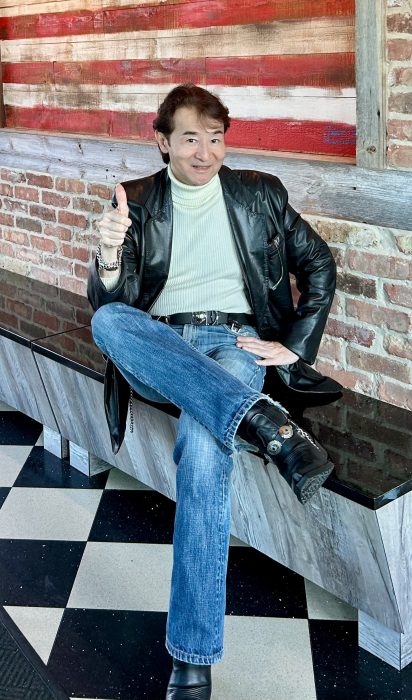

写真は、ニューヨーク、マレーヒルのこじんまりしたホテルの玄関にて、10/26撮影。

***

11月13日の、東京カテドラル聖マリア大聖堂リサイタルがいよいよ数週間後に迫ったが、僕はすでに、来年初演の新作の仕上げを行っている。

基本的に朗誦、歌を、そして場合に応じて舞踊を伴う2部構成の大作組曲「卑弥呼 ~HIMIKO~」がそれだが、この動画は、朗誦部をテキストで、そしてソプラノの歌の部分を、僕がテストで歌ったもの。

ここにあるパート1のあと、あるコピーライトの切れている名曲に歌詞をのせた歌(!)をパート2として、クライマックスとする展開。

この歌というのはまだナイショだが、最高の効果が期待できる。

また、この第一部に使用している朗誦用のテキストも、ある世界のベストセラーに若干手を入れたもの。

僕は、著作権が満了してパブリックドメインに入っている音楽や文学を(決して盗作ではなく)完全に自分のものとして、新たな生命を吹き込むことが何よりも好きだ。

日本もようやく女性の内閣総理大臣が誕生した。

「卑弥呼」は、よいタイミングで初演ができるだろう。

ぜひご期待ください❣️

本曲は、作曲に際し(レコードから)大きな霊感を授けてくださった、傑出した日本人サウンドクリエイター清瀬保ニさん、そして、生前とてもお世話になり、僕の渡米時に‘お守り’として、インドの素敵なアミュレットペンダントをくださった、不世出のモダンダンサー&クリエイターのアキコ・カンダさんに献呈する考えでいる。

アキコさんもまた、卑弥呼を題材にした創作舞踊をクリエイトした芸術家だった。

大竹史朗(g & vo)東京ライヴ

「南米フォルクローレの真髄、そしてBeyond」

ゲスト:黒川泰子(vo)

2025年11月16日(日)

13時30分開場

14時開演

於: 六本木キーストーンクラブ東京

港区六本木7−4−12 ジャスミンビル 2F

ミュージックチャージ:¥7,000

演奏予定曲目

第一部「大竹史朗 南米フォルクローレの真髄」

1. アダージョとアレグロ

/ J.S.バッハ(大竹史朗編)

2. 栗毛の馬

/ アタウアルパ・ユパンキ、パブロ・デル・セーロ

3. ぺぺのサンバ≪愛犬へのオマージュ≫

/ 大竹史朗

4. トゥクマンの郷愁

/ アタウアルパ・ユパンキ

5. ふたつのブラジルの調べ

・プレリュード第3番

・マズルカ・ショーロ

/ エイトル・ヴィラ-ロボス

***

第二部「ゲスト黒川泰子さんを迎えて~Beyond~」

6. 青い友だちの手紙

≪浜田広介「泣いた赤鬼」へのオマージュ≫

/ 大竹史朗

7. 愛する玉枝

≪栗原安秀へのオマージュ≫

/ 大竹史朗

8. シギリージャの小径

≪ガルシア・ロルカへのオマージュ≫

/ フェデリコ・ガルシア・ロルカ、大竹史朗

ライヴのお問い合わせ、ご予約は;

沖田企画 okitaplan@outlook.com

***

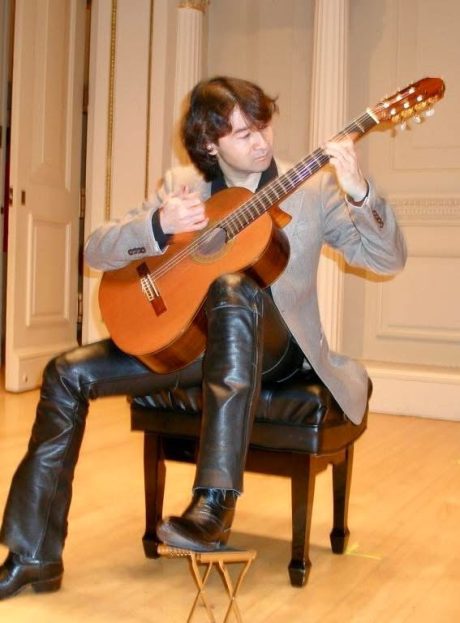

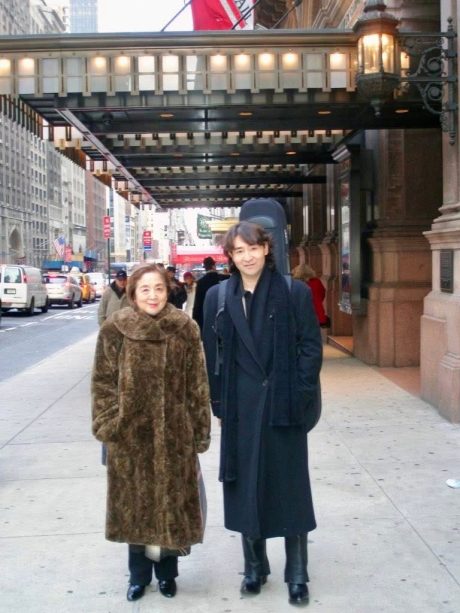

ブラジルの大作曲家ヴィラ-ロボスのギター作品の、独自の解釈に対する評価によって、僕は2009年2月、初めてニューヨークのカーネギーホールのステージに、ニューヨーク市のイベント・ソリストとして立つことができた。写真は、コンサートでヴィラーロボスをプレイする僕と、ニューヨークへ初めてやってきた母。同ホール前にて。

今年の11月の全6パフォーマンス(うち2つは謝恩コンサート)中、僕は実に16年ぶりに、ヴィラーロボスの名曲「プレリュードIII」、そして「マズルカ-ショーロ」を日本でプレイする。

音楽評論家の故濱田滋郎さんは、かつて「現代ギター誌」の誌面対談において;

“クラシックのギタリストがヴィラーロボスを弾くと、だいたい同じようなスタンスで、同じような音が聞こえてくるが、シロさんのヴィラ-ロボスは、全く斬新で素晴らしいです”

と、絶賛してくださった。

11月9日、滋郎さんのお父さまであった、日本を代表する童話作家浜田広介さんの記念館でのコンサートにおいて、僕は万感の思いとともにヴィラーロボスをプレイする。

蛇足だが、カーネギーホールのクラシックコンサートに、ハーレー・デイヴィッドソン社製のレザージーンズを着用して出演したのは、おそらく自分だけだろう。