ニューヨーク・ウエストサイドの操車場。

ここに来ると、僕の愛読書のひとつ、松本清張の「砂の器」が心に浮かぶ。

僕はよく本を読むが、ラスト数ページ、一体どうなるのかとの興奮で指が震えたという経験もそれほど多くない。新々の鬼才青年作曲家の栄光と破滅がストーリーゆえ、そのトーンは、全体を通して音楽的であり、何度読み返しても飽きが来ない。

スタニスラウ・レムの「惑星ソラリス」や、スティーブン・キングの「シャイニング」といった作品は、映画化された際、監督との間で脚色でもめ、泥沼の大げんかになったらしい。

一方、松本清張という人は、(自身の作品が)映像化される際、あまり脚色に対して細かいことを言わなかったのかもしれない。

アヴァンギャルドな電子音楽のクリエイターが、その音波を使って殺人を行う❗️というのが原作のキーとなるのだが、難解をきわめる前衛音楽は、映像では全く異なる、甘味なピアノコンチェルトとなり、映画版は大ヒットした。おそらく原作のままだったら、ハイライトとなる親子の「お遍路シーン」もなかっただろうし、ヒットしたかもわからない。

松本清張という稀有な作家は、よくそのあたりを心得ていたのだろう。

物語の重要舞台となる、出雲地方の亀嵩(かめだけ)という土地は存在し、いまも、それは小さな鉄道駅がある。

11月は日程的にとても無理だが、いつかぶらっと訪ねてみたい。

“カメダは相変わらずですか…..?”

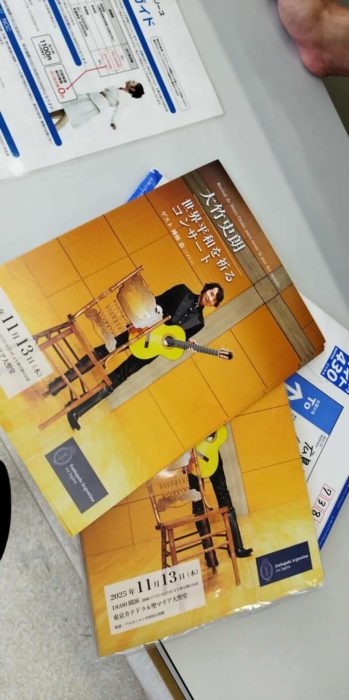

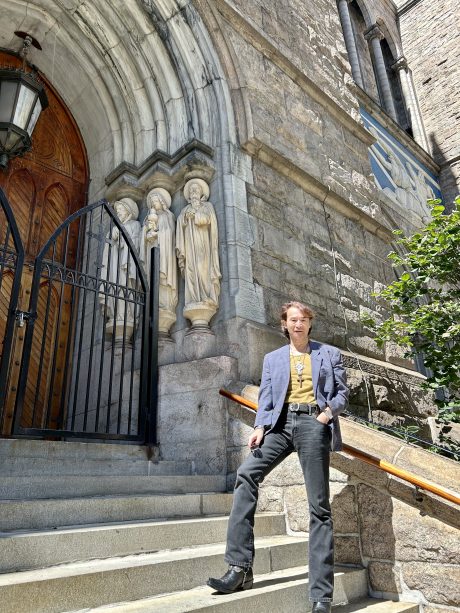

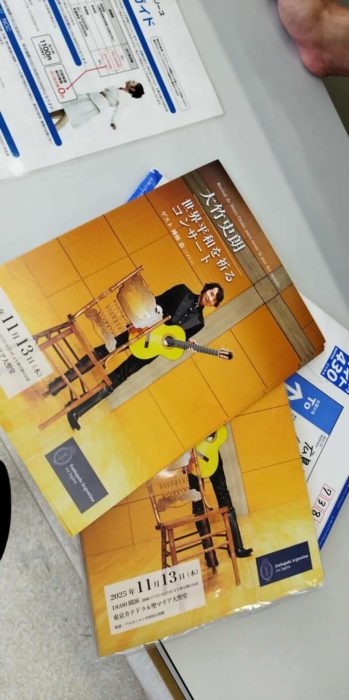

昨日は、ハドソンヤードのデパートに、東京カテドラル聖マリア大聖堂公演用のドレスシャツを買いに出かけ、イタリア製の黒地のとてもいいやつを見つけた(当日ご披露いたします)。

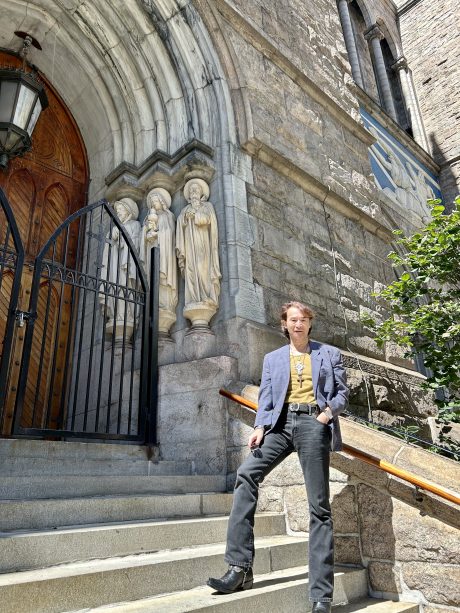

僕はイタリアの衣服が大好き❤このサマージャケットは「プラダ」で、最高に着心地がよく、ものすごく体がしまって見える。

イタリアの質の高い衣服は、あたかも息をしていて、体に吸い付いてくるような感触を得られる。

ただし僕は、“ブランドでござい❗️”ってな着方はせず、下は常にリーヴァイス👖

僕にとって、ジーンズを凌ぐハキモノは存在しない。

実はジーンズのふるさとも、イタリアのジェノバ🇮🇹

イタリアの高品質の衣服が、こうしてジーンズにバシッとフィットするわけは、開拓時代に遡る、歴史的な根拠がある。

11/13、東京カテドラル聖マリア大聖堂でプレイするバッハのサラバンドは、「マグダラのマリア(Maria Magdalena)」と副題がついた、僕自身によるアレンジ。

僕はこの曲の構成と修練を繰り返しながら、ようやく真の自分自身のギターサウンドをつかめた気がしている。

ぜひご期待ください❤️これは、新しい時代の「宗教曲」だと信じています。

マグダラのマリアは、「携香女(けいこうじょ)」と呼ばれる聖女で、イエス・キリストによってその罪を清められ、キリストの復活にいちばん最初に立ち会ったものとして知られています。

僕はこれまで、ずっとマグダラのマリアを題材にした音楽を創ろうと、アイディアをいろいろと練っていました♪

(8/30、ニューヨーク、アッパーウエストサイドにて撮影)

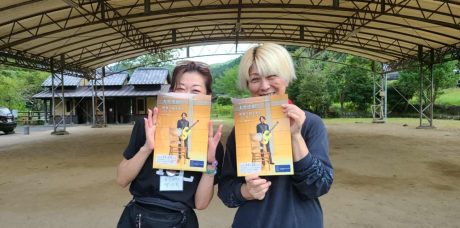

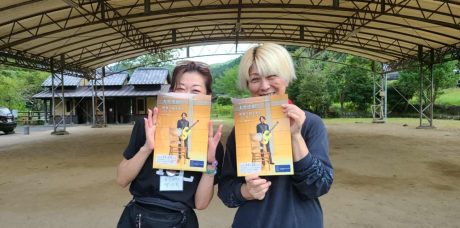

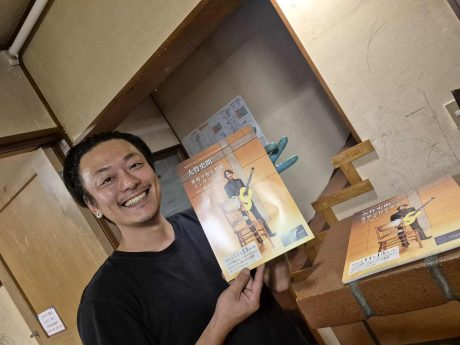

ユパンキの「ヒロシマ 忘れえぬ町」がご縁となって、ニューヨークから四年ぶりに日本に帰国し、広島のチャーミングな女性たちに大歓迎を受ける僕❤️

(注) 広島のセニョリータたちがみな素敵で、しかもこのようなアラン・ドロン状態(‼️)なので誤解を受けそうですが、この場所はバーやナイトクラブではありません。僕はこれまで、お金を払って女性がいっしょに酒を飲んでくれるようなところに行ったことは、ただの一度もありません。

この頃の僕にとって、日本にゆくということは、必ず広島に「帰る」ことを指していましたが、実はこのところ、愛する第二の故郷は、すっかり遠い土地になってしまっていました

それが突然…..❗️

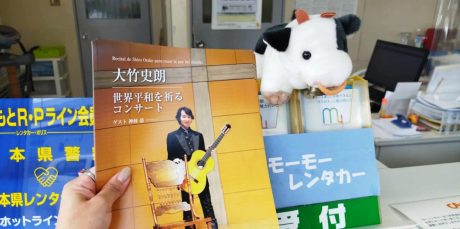

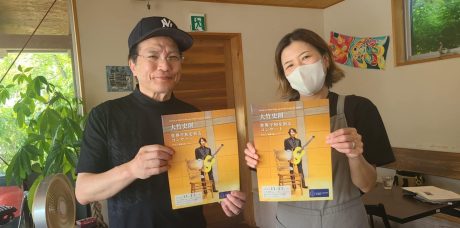

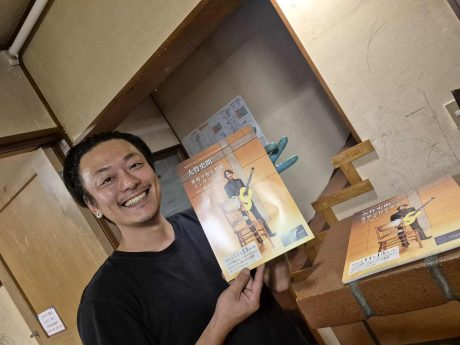

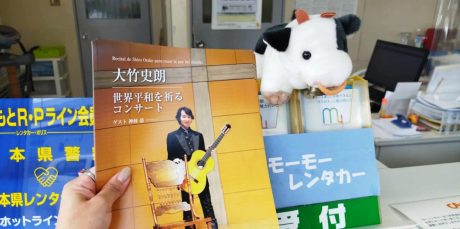

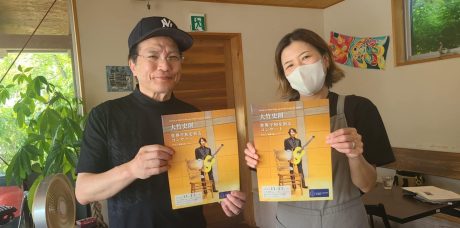

現在、広島をはじめ、日本のさまざまな土地で、僕の東京カテドラル聖マリア大聖堂公演(11月13日)の宣伝をしてくれている、頼もしい新たな応援団長メイちゃん(写真左)が、数日前、水俣市でもキャンペーンをしてくれました❤️

写真左は、水俣市議会議員の木戸理江さん💓

素敵な女性たちといっしょに、僕も日本のいろいろなところを訪れているようで嬉しいです。

ここに、メイちゃん、そして理江さんに心からの感謝の意を表すとともに、宣伝にご協力をいただいた当地のモーモーレンタカー💛🧡🩷のスタッフの皆さまに、深く感謝申し上げます。

現在、日本の北から南まで、さまざまな土地で宣伝活動をしてくれているメイちゃんに、この場を借りて深く感謝申し上げます❤️💛🧡💚💓

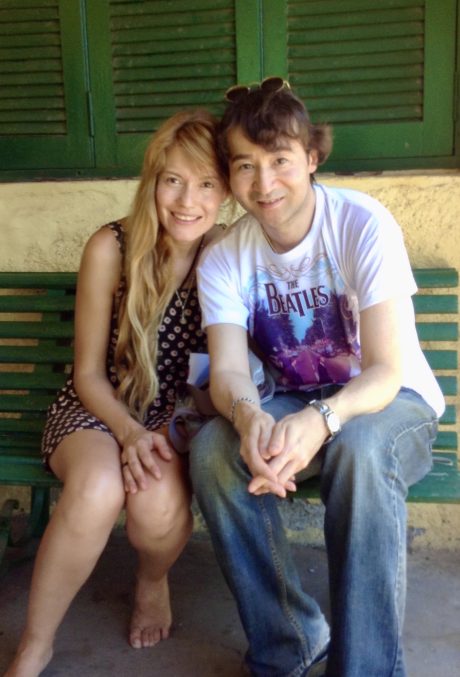

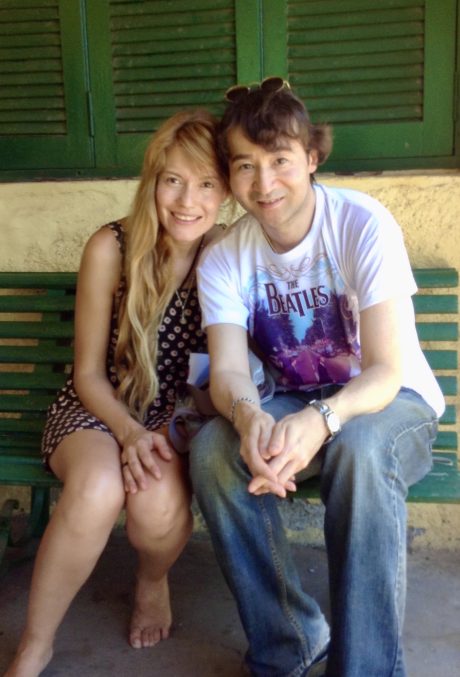

ユパンキを訪ねて初めてアルゼンチンに行ったとき、コルドバ州のセロコロラド(Cerro Colorado)という、別荘地として知られるその土地には、アルゼンチンのいろいろな場所からバカンスを楽しむ家族がたくさん来ていて、(どういうわけか)ティーンエイジャーの女の子たちであふれかえっていた。

アルゼンチンは、スペイン、イタリー、ロシアなどの移民が入り混じった白人国で、特に女の子たちのチャーミングさには目を見張るものがあった。

僕は二十歳をとうに過ぎていたが、どう見てもハイスクールボーイにしか見えなかったので、すぐに彼女たちと仲良くなり、ギターを弾いて歌ったり、ダンスを踊ったり、そして思いもよらず、彼女たちのスペイン語「無料」猛特訓講座を受けられることになる❤️

アルゼンチンは、長い夜を真に楽しむ文化の高い国。あまりにも夜文化の低い日本との違いを目の当たりにすることになるが、歌ったりダンスをしたあと、夜中の🕛あたりから、十数人の女の子たちに囲まれての「竜宮城スペイン語教室」のおかげで、僕は、その後必要となる生きたスペイン語を、まさに異常な速さによって学ぶことができた。

写真は、25年ぶりにセロコロラドで再会した、当時特に仲良しだった、かけがえのない「アルゼンチンの妹たち」。

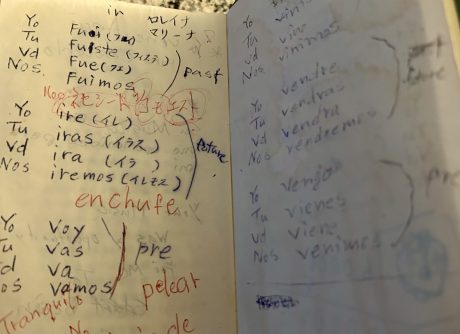

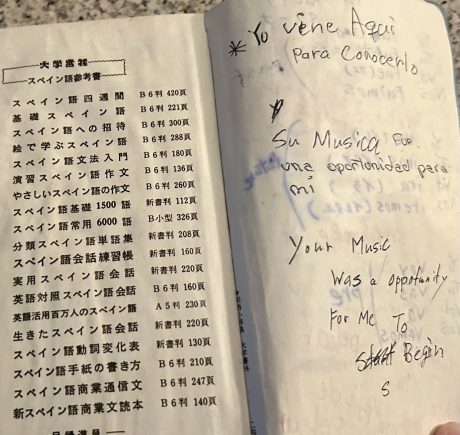

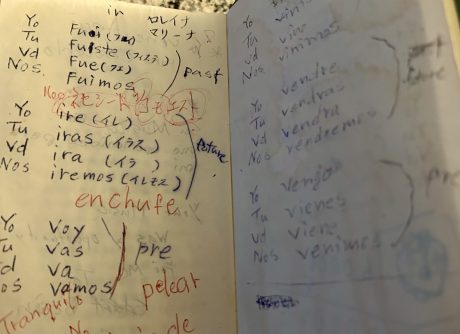

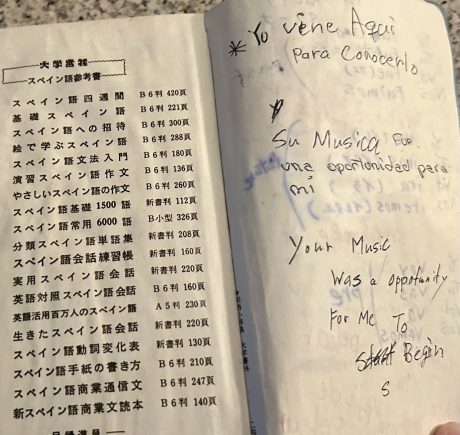

当時使っていたスペイン語の辞書には、彼女たちといっしょに勉強したあとが残っている。

この旅行は、コルドバ州政府のご招待を受けて実現したもので、僕はそれについてとても感謝している。

辞書には、女の子たちの名前が書き込まれている。

ロレーナ、マリーナ、ベティーナetc.etc… アルゼンチンの女の子の名前は、実に魅力的な響きがあった。

アンダルシアのレモンと、イタリアの濃厚なハチミツに、アタウアルパ・ユパンキの魂が溶け合う、静寂のグロリエータ(四阿)「カンテホンド・イベロアメリカーノ」の音楽世界