「Knight’s NY diaries」カテゴリーアーカイブ

ニューヨーク日記

盛岡「南昌荘」公演お客様二名様にスペシャル・プレゼント

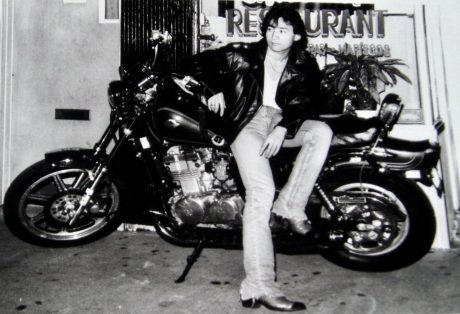

J’irai peut-être au paradis mais dans un train d’enfer 地獄発・天国行きの電車 ”ハーレィ・デイヴィッドソン”

***

Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson

Je n’reconnais plus personne en Harley Davidson

J’appuie sur le starter

Et voici que je quitte la Terre

J’irai peut-être au paradis mais dans un train d’enfer

Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson

Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson

Et si je meurs demain

C’est que tel était mon destin

Je tiens bien moins à la vie qu’à mon terrible engin

Quand je sens en chemin

Les trépidations de ma machine

Il me monte des désirs dans le creux de mes reins

Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson

Je n’reconnais plus personne en Harley Davidson

Je vais à plus de 100

Et je me sens à feu et à sang

Que m’importe de mourir les cheveux dans le vent

Que m’importe de mourir les cheveux dans le vent

***

***

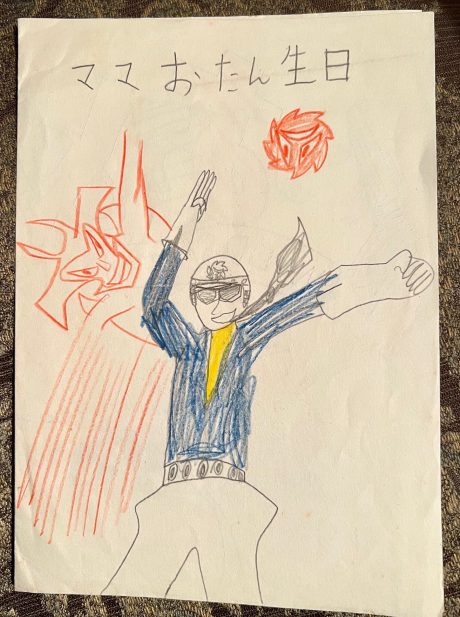

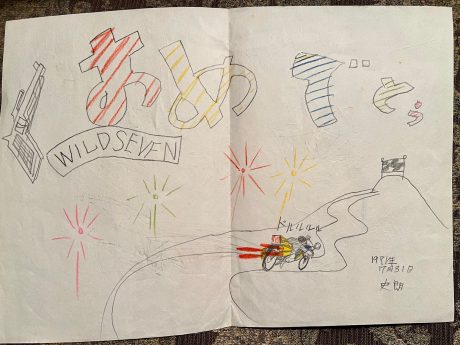

My ‘HANDMADE’ birthday card to my mom in 1971.

***

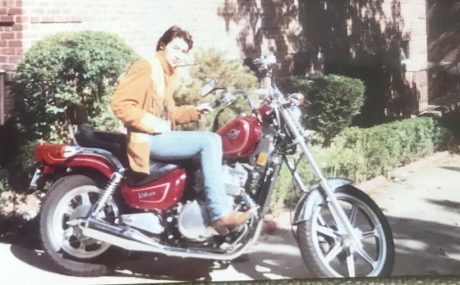

Kawasaki Valcan 500cc, My first mortorcycle in New York back in 1991.

‘Guitarra Dímelo Tú’ de Atahualpa Yupanqui ユパンキ不滅の名曲「ギターよ、教えておくれ」

***

アルゼンチン日本国交樹立125年を記念する、今秋11月26日の東京公演は、僕にとってはじめてアストル・ピアソラの名前を前面に出すものになるが、もちろんユパンキの作品を全く演奏しないわけではない。

人間と楽器がひとつとなって、”お互いの言葉で対話する”ような作風の「ギターよ、教えておくれ」は、当日のレパートリーのひとつ。

ギターの無限の機能性、そして音色の美しさを知り尽くしていたユパンキならではの、まさにギター音楽の極致と言ってよい作品だろう。

青年時代、反政府活動メンバーとしてゲリラ活動を行っていたユパンキは、ある日、信頼していた同胞に裏切られ、投獄される。

獄中の暗がりのなか、ほのかな人間不信に陥ったユパンキが、自身の分身であるギターに静かに問いかけた心のうちが、そのまま音楽となったのが、この作品だ。

ビデオには、歌詞の対訳日本語字幕を入れてある。

***

中学生の時、「中南米音楽」という、たいへんクオリティーの高い雑誌に、この「ギターよ、教えておくれ」の楽譜が掲載されているという話をどこかで聞き、慌てて書店に走ったことがあるが、見るとその楽譜は、キーは間違いないものの、決して100パーセント正しいものではなく、僕自身がレコードから「耳コピー(採譜)」したもののほうが、より正確だったことをよく覚えている。

ただし、そういった楽曲の楽譜が雑誌に掲載されること自体、今では考えられないことで、当時の日本の音楽文化の高さがよく理解できる。

僕は、本当に良い時代に生まれ育ち、そして良い音楽に出会えたことを感謝している。

ビデオの撮影および演出は、日本を代表するドキュメンタリー映像作家・羽田澄子さん。